Вернуться

Вернуться

«Ах, так было и так будет всегда!»

Публичный монумент, будучи зрительной доминантой городского ландшафта, в повседневной суете остается едва ли не самым невидимым, затертым и смазанным объектом. Он становится видим и просматриваем, лишь когда характер увековеченного им события или же поступки исторического деятеля — вдруг оказываются предметом критического пересмотра [1]. Вряд ли рядовой житель Москвы сможет объяснить смысл декоративных деталей или пересказать историю создания триумфальных ворот, посвященных победе в Отечественной войне 1812 года. Как и сама «победа», которая вплоть до сегодняшнего дня вызывает разнотолки, так и история монумента состоит из череды неоднозначных реконструкций, дислокаций и смысловых смещений. Став растиражированной достопримечательностью, монумент тем не менее стал восприниматься как нативный и автохтонный объект, производящий эффект: «ах, так было и так будет всегда!»[2]

История московской триумфальной арки неоднозначна и отражает основные исторические вехи градостроительной политики и меняющихся идеологических установок. Временная деревянная версия арки была установлена на Тверской заставе в честь заключения мира в 1814 году, чтобы приветствовать войска, возвращавшиеся из Санкт-Петербурга. Однако, опасаясь восстания, император Александр I запретил проводить торжества, что затянуло процесс оформления. Каменные ворота были возведены лишь по окончании послепожарной реконструкции Осипа Бове в середине XIX века и исполняли уже не только идеологическую, но и чисто техническую функцию: вместе с кордегардиями они стали частью ансамбля, замыкающего Тверскую улицу. Причем основание арки было сделано из белого отделочного камня, оставшегося от мытищинского самотечного водопровода; а декоративные элементы (авторства Ивана Витали и Ивана Тимофеева по эскизам Бове) были отлиты из чугуна — дешевого промышленного материала, который в отличие от благородной бронзы еще не заслужил признания критиков. Через сто лет в рамках сталинского генплана арка — после тщательной документации ее деталей — была разобрана и убрана на бессрочное хранение. Различные проекты ее интеграции, разработанные лучшими архитекторами, не остановили демонтаж.

Лишь в 1968 году Ворота были восстановлены и торжественно открыты. Но стилистически эта арка шла вразрез с победившей модернистской чувствительностью, а содержательно уже не соответствовала «эре коммеморации» с ее руинированными контр-монументами и опасением перед прославлением милитаризма. Этот архитектурный гибрид или симулякр, созданный на основе бетона и собранный лишь частично из оригинальных деталей, был перенесен на Кутузовский проспект — место возвращения войск уже совсем другой войны. Таким образом, одно историческое событие как бы наложилось на другое, а расположившийся рядом парк и мемориальный комплекс объединял две победы вместе. Наконец, в 2012 году памятник подвергся реставрации и чистке, а благоустройство прилегающей территории несколько компенсировало его оторванность от социальной ткани города и невписанность в архитектурный ландшафт. Нынешняя версия арки, сделанная незадолго до милитаризации внешней политики России, засияла как туристическая достопримечательность, декорация для селфи или приветственная скульптура, встречающая жителей Рублевского шоссе.

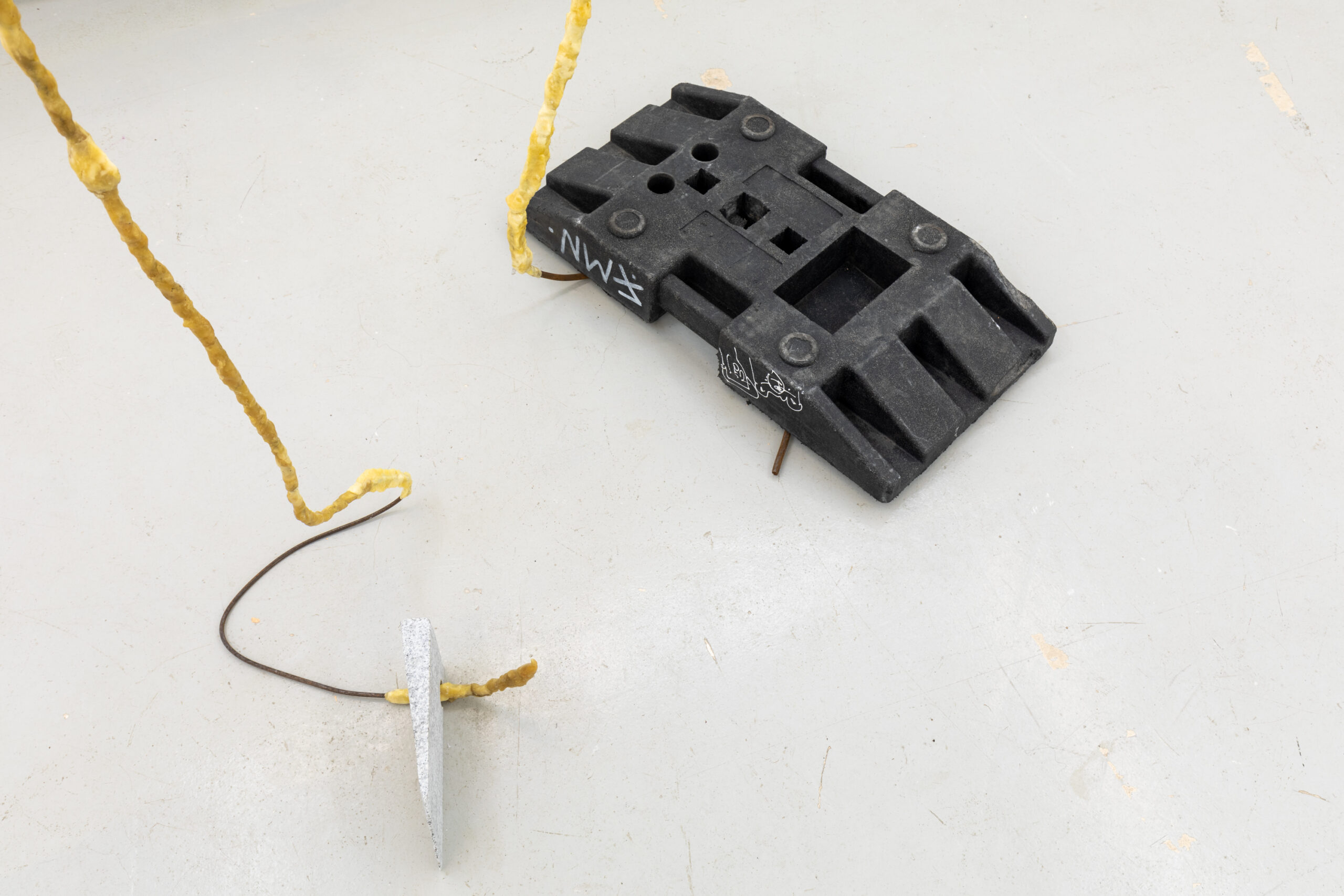

В своем проекте Алексей Таруц пересматривает историю Триумфальной арки, обращаясь к неприметной детали на одном из ее горельефов «Изгнание Галлов из Москвы, или Побитие Двунадесяти Языков». Данный горельеф, выполненный в типичной для эпохи аллегорической манере, изображает победу русских войск над т.н. Великой армией Наполеона. Поскольку оригинал XIX века, рассчитанный на дистанцированный взгляд, сегодня размещен во дворе Музея архитектуры вровень со зрителем, мы можем увидеть все композиционные условности и эллипсы (например, авторы за ненадобностью лишили персонажей ногтей). К тому же, среди строго оформленных героических фигур воинов затесался один загадочный элемент — частичный объект или бесформенная телесная масса, возможно, принадлежавшая раненому или убитому воину. Эта незначительная непрописанная деталь, единственной целью которой было удержание целостности композиции, можно назвать «дефектным краеугольным камнем», угрожающим согласованности всей архитектоники арки [3]. Получив на выставке автономное существование, она начинает расшатывать механизмы романтизации и героизации войны и спектакулярные «вау-эффекты» пропагандисткой архитектуры.

Исторически, триумфальная образность была призвана сообщать и визуализировать ряд абстрактных категорий: «победа», «сила», «слава», «божественное провидение»[4]. Одиноко возвышающиеся арки до сих пор доносят такие послания из глубины веков. Эти полу-архитектурные и полу-скульптурные образования не имеют каких-либо практических функций кроме производства самого пространства. Имитируя проезд или проход, они никуда не ведут, а само их расположение в современном городе во многом препятствует движению. Если парижская арка опоясана круговым перекрестком, то ее московский аналог зажат внутри перегруженного проспекта. Они столь же абсурдны, как циркулирующие в соцсетях фотографии ворот, установленных прежде забора; а в некоторых субкультурах конспирологов непропорциональный размер арок объясняется тем, что они служили телепортами для путешествия во времени.

Ученый эпохи Возрождения Мануил Хрисолор, познакомивший Запад с античной культурой, восхищался исторической достоверностью триумфальных арок [5]. Однако, аккуратность в передаче событий, пожалуй, последнее слово, которым их следует характеризовать. Структура и орнаментация ее частей (аттик, фриз, колонны, скульптура, рельефы) определялись жестким художественным репертуаром, регламентированным еще во времена античности [6]. Стиль ампир, в котором выполнены ворота, ориентировался на эстетику Римской империи. Длящийся во времени военный конфликт должен был поддаться строгой пространственной символизации, как бы окутав собою трехмерную модель. При этом процесс «опространствования» был обратимым: взгляд эпохи мог самостоятельно «распаковать» содержимое и превратить в понятный нарратив (в этом случае) изгнания Наполеона из России.

Согласно моде того времени, участники исторического события облачены в римские одежды. Русское войско представлено доблестными римлянами, а изгнанная армия («двунадесять языков»), соответственно, превращается в племена полудиких галлов. С целью облагораживания сцен насилия и дистанцирования от неприглядной действительности войны, ее сюжет «удревняется» и переносится в легендарное героическое прошлое. В первом зале галереи эта аллегорическая история обретает новое постмедийное существование. В сайт-специфическом видео, которое было снято in situ, нанятый художником танцор, повиснув на турнике, изображает павшую фигуру воина с горельефа, неуклюже царапая белые стены стальной обувью, сделанной кузнецами-реконструкторами. Художник подчеркивает воображаемый характер композиции: оригинальный горельеф был своеобразным «риэнектментом» воображаемого перформанса, где статисты разыгрывали батальную сцену, в то время как видео документирует фантазийную реконструкцию фантазийной реконструкции. В отсутствии достоверного исходника о происшедшем событии, единственным документом оказывается индексальный след на стене.

Повторение трагедии, следуя известной формуле, превращается в фарс и вряд ли может пробудить настоящие патриотические чувства. На фоне киновселенной «Marvel» с постоянной перестановкой персонажей и производством гибридных идентичностей, субкультуры ролевиков и толкиенистов или исторических реконструкций, экзальтированная театральная аффектация торжествующих римлян и пораженных галлов воспринимается как дешевый китч. В силу этих неизбежных ассоциаций от современного зрителя скрывается критический пафос отлитого в чугуне перформанса. С одной стороны, мы можем прочитать в нем акт «внутренней колонизации» — попытку компенсировать ущербное представление российской империи о самой себе, превращая местные народы в европейцев, родоначальников западной цивилизации. Но одновременно этот прием был и символической «деколонизацией»: действительные жители западной Европы, пришедшие как агрессоры, представали как дикари по сравнению с миролюбивым русскими. Такой «риэнектмент» военного конфликта был субверсивной тактикой присвоения вражеского языка, потому что сам феномен ампира был апроприацией милитаристской и триумфаторской эстетики у побежденной империи Наполеона.

Другая идеологическая уловка арки, которая рефлексируется в проекте, это сугубо техническая конвенция, хорошо знакомая искусствоведам и скульпторам, а именно — намеренное изменение пропорций скульптурных элементов. Такая модификация производилось, чтобы при взгляде снизу фигуры не сокращались резкой перспективой и соответственно не «уродовали» человеческие формы. Воспринимающему субъекту как бы предлагалось духовно вознестись, оказавшись лицом к лицу с римскими воинами, но при этом фактически оставаясь ногами на земле. Стоя под аркой, зритель видит спадающий силуэт спины, которая выталкивается из плоскости в трехмерное пространство. Но, кадрируя эту фигуру и помещая под низкий потолок, художник делает механизмы репрезентации фактом действительности, возвращая им вытесненные смыслы. Ту же самую операцию художник проделывает и с современным монументом солдата, находящимся Музее Победы, превращая вознесенную в небо руку в устрашающий кинематографический трюк или фаллический объект. В обоих случаях металл как будто бы расплавляется и раскрывает себя как оптическую анаморфозу — т.е. странный образ, который складывается в цельное изображение лишь из «правильной» точки видения. Анаморфоза не столько открывает сакральное неявленное знание о предмете, сколько инсценирует сам взгляд и процесс вглядывания, делая его частью изображения. Другими словами, сам взгляд выставляется на показ и становится зрелищем [7].

Название выставки «Ултрамут двунадесяти языков» дает ключ к пониманию этого жеста. Непроизносимый мягкий знак — нарочно убранный в названии выставки из приставки «ультра» и корня «муть» — не имеет фонетической функции, но добавляется для удобства произношения. Таким же способом и восприятие скульптурных элементов затрудняется и становится труднопроизносимым. Здесь мы можем провести аналогию между устройством визуального образа и строением языка. Горельеф «Побитие двунадесяти языков» — это своего рода элизия, то есть выпадение слога или звука в слове, который не произносится в речи, но обнаруживается на письме (например вторая буква «р» в слове «перформанс»). Таким образом, обостряется традиционный конфликт между интеллигибельным и чувственным, эта подавленная при передаче смысла слуховая составляющая, обретает собственное автономное бытование и семантическое содержание.

Эстетический смысл художественной работы определяется диалектикой рамы и композиции. Рама инфильтрирует и устанавливает, что включается, а что исключается произведением, в то время как баланс и согласованность всех элементов друг с другом должны обеспечивать устойчивость обрамления. Оба горельефа триумфальной арки — «Побитие двунадесяти языков» и «Освобожденная Москва» — основаны на бинарном состязании горизонталей и вертикалей. На втором горельефе Цезарь, чью роль исполняет Александр I, протягивает руку Москве, возлежащей в образе царицы, а на первом — противопоставляет рвущихся в бой римлян с вознесенным над головой оружием с падшими галлами, мешающими их движению, но задающими этому сюжету напряжение. Композиционная функция поверженного тела — заполнить нижнюю часть плоскости, субстантивировать горизонталь и отделить от вертикальной части. Обрубок заполняет пустоту и заставляет римлянина грациозно перешагивать, во время как само это тело — при необходимом взгляде снизу — как бы скатывается, падает вниз с высоты триумфальных ворот.

Подавлении горизонтали вертикалью, как принято считать в художественной критике, есть процесс сублимации, вытеснение всего неструктурированного, чтобы представления прямостоящему наблюдателю образа, ориентированного на исключительно зрительное восприятие (эволюция прямохождения человека так же следовала подавлению нюха и оси: анус – рот). Но вынесенная из контекста мышечная масса становится бесформенным (l’informe) — она действует как подрывная операция, которая поворачивает сублимацию вспять, десублимирует и низводит процесс формообразования [8]. На выставке представлены также две вертикальные скульптуры, сделанные из церезина — воскового материала, который используется в подготовительной работе для дальнейшей отливки. Эти структуры, как бы отсылающие к колоннам арки, обращают сам технический процесс производства монументального эффекта вспять — возвращая к предшествующей ей стадии работы с податливым рецептивным материалом. Они столь истончены и вытянуты вверх, что становятся шаткими и ненадежными, делая фаллические вертикали, определяющие композиции горельефа и триумфальную образность вообще, уязвимыми даже к конвекции и колебаниям атмосферы. Сопоставляя их с поверженной массой, зритель может феноменологически пережить процесс демонументализации необходимый в производстве монумента.

Отношения включения и исключения выстраиваются не только на границе рамы, но и на границах тела — эпидермальном покрове. Следуя аристотелевской эстетике, классицизм и ампир ориентировались на представление о порядке, симметрии и определенности тела. Мужское должно быть наделено гармонией, рациональностью и властью; женское, напротив, маркируется как неструктурированное, текущее и неразличимое [9]. В частности «жир», ассоциирующийся с феминностью, понимался как эксцесс, добавочная и излишняя материя, ложная граница тела, что ложилось в основу противопоставления толстого и стройного, в свою очередь социально и исторически детерминированных категорий [10]. Таким образом, в феминисткой оптике, оппозиция форма – бесформенное может быть также определена через гендерную дихотомию. Спасенная Москва, которой протягивает руку Александра I, изображена в традиционной позе «лежащей обнаженной», пронизывающей всю историю западной живописи. Причем поверженная героиня — единственная лежащая фигура горельефа и единственная женщина. Она не пытается встать самостоятельно, а лишь пассивно ждет, когда прибывший император-триумфатор поможет ей подняться. Несмотря на то, что аллегорической фигурой победы традиционно выступала венчающая арки богиня Ника и тот факт, что женщины принимали участие в войне, в эстетической парадигме только маскулинное оформленное тело, очищенное от всего феминного, могло быть субъектом подвига и триумфа.

Но что касается этого мутного бесформенного агендерного образования, ставшего главным героем выставки? Кто оно — павший герой-римлянин или поверженный враг-галл? Является ли оно сгустком жира или избыточным продуктом атлетизма? Является ли оно человеческой фигурой или представителем неорганического мира? Репрезентирует ли он что-то или является фактом действительность? Его роль определена исключительно взаимодействием с другими фигурами, а его содержание лишено онтологии и выбивается из бинарной структуры горельефа. Как говорит сам художник, оно является нам «наполовину персонажем, наполовину спецэффектом». Так, перешагивая через мышечную массу, мускулы воина наливаются силой, его формы определяются, и тем самым он дифференцируется как «мужчина», «воин», «герой», «победитель», «триумфатор». Осуществляя необходимые различия внутри скульптуры, оно производит искомые составляющие триумфа: «победа», «сила», «слава». Однако, будучи изначально «дефектным», оно подтачивает сам фундамент этой закрытой эстетической системы, так выпадающая чугунная складка угрожает нарушить внутренний баланс между твердостью и текучестью материи.

Проведение границ определяет не только смысл искусства, но и границы смысла как такового, оно очерчивает контуры нашего мышления и воображения [11]. Затесавшийся дефектный элемент или «partycrasher» может поставить под угрозу слаженность смыслополагания, нарушая работу дифференциальной машины, основанной на подчинении композиционных деталей и архаичных представлениях о распределении гендерных ролей. Горельеф «Побитие двунадесяти языков», замысленный Бове еще в двадцатые годы позапрошлого века, телепортирует сквозь эпохи как временная капсула. Данный проект предлагает взглянуть на горельеф не только синхронически, но и диахронически — то есть на фоне сменяющихся декораций величия и милитаризма. Например, документация видеоперформанса перемежается со съемками фантазийных интерьеров открытого в 1995 году Музея Победы, а вертикальные церезиновые скульптуры поддерживаются камнем, оставшимся от собянинского благоустройства центра Москвы. Апофенические связи, которые устанавливают между собой различные части выставки, делают памятник снова видимым, денатурализируют монумент и как бы говорят: «ах, такого не было никогда!»

Как и смешение темпоральностей, заложенное в горельефе, современная российская действительность может быть охарактеризована через ряд неоднородностей и смещений: рецидивного милитаризма в ситуации снижения насилия, возвращения национализма среди глобализированного информационного общества, пробуждения токсичной маскулинности на фоне общей феминизации, ауратизации объектов культуры при возможности их оцифровки и мультипликации, а также огосударствления публичного пространства при расцвете частного туризма. Но монументальность монумента не определяется исключительно своей композицией, она построена на постоянной диалектике и игре монументализации, демонументализации и ремонументализации. Лишь руинировав триумфальную образность или доведя ее до фарса, образ величия или победы может быть заново разыгран в постгероическую эпоху.

Андрей Шенталь

[1] Можно вспомнить Бронзового солдат, памятник Дзержинскому или «ленинопад» во многих украинских городах.

[2] Борис Гройс. Политика Поэтики. М.: Ад Маргинем, 2012. С. 386.

[3] Jacques Derrida. Memoires: for Paul de Man. N.Y.: Columbia U.P., 1986. P. 72

[4] Margaret Ann Zaho. The Function and Significance of Triumphal Imagery for Italian Renaissance Rulers. NY: Peter Lang. P. 4.

[5] Michael Baxandall, Giotto and the Orators: Humanist observers of painting in Italy and the discovery of pictorial composition 1350–1450, Oxford, 1971. P. 80.

[6] Margaret Ann Zaho. P. 23.

[7] Жак Лакан. Семинары, Книга 11: Четыре основные понятия психоанализа. М.: Логос-Гнозис, 2004. С. 99.

[8] Yves-Alain Bois, Rosalind Krauss. Formless: A User’s Guide. NY: Zone, 1997.

[9] Lynda Nead. The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality. London, NY: Routledge, 1992. P. 17.

[10] Ibid. 10.

[11] Jacques Derrida. Truth in Painting. Chicago: University Of Chicago Press, 1987.